食道がん治療センター

このページを印刷

このページを印刷

一般的にステージⅡ/Ⅲ手術後のリハビリテーションが、外科的手術の主な適応対象となります。

これらの症例では、手術の前に化学療法(抗がん剤)や放射線療法、またこれらの組み合わせた治療にとって、がんを小さくしてから手術を行なうことでより高い治療効果が得られるとされており、現在標準療法となっております。

また、前述した内視鏡的治療の適応とならない症例や、内視鏡的治療で根治切除に至らなかったステージ0/Ⅰ症例では、前治療なしで手術を行なうこととしております。

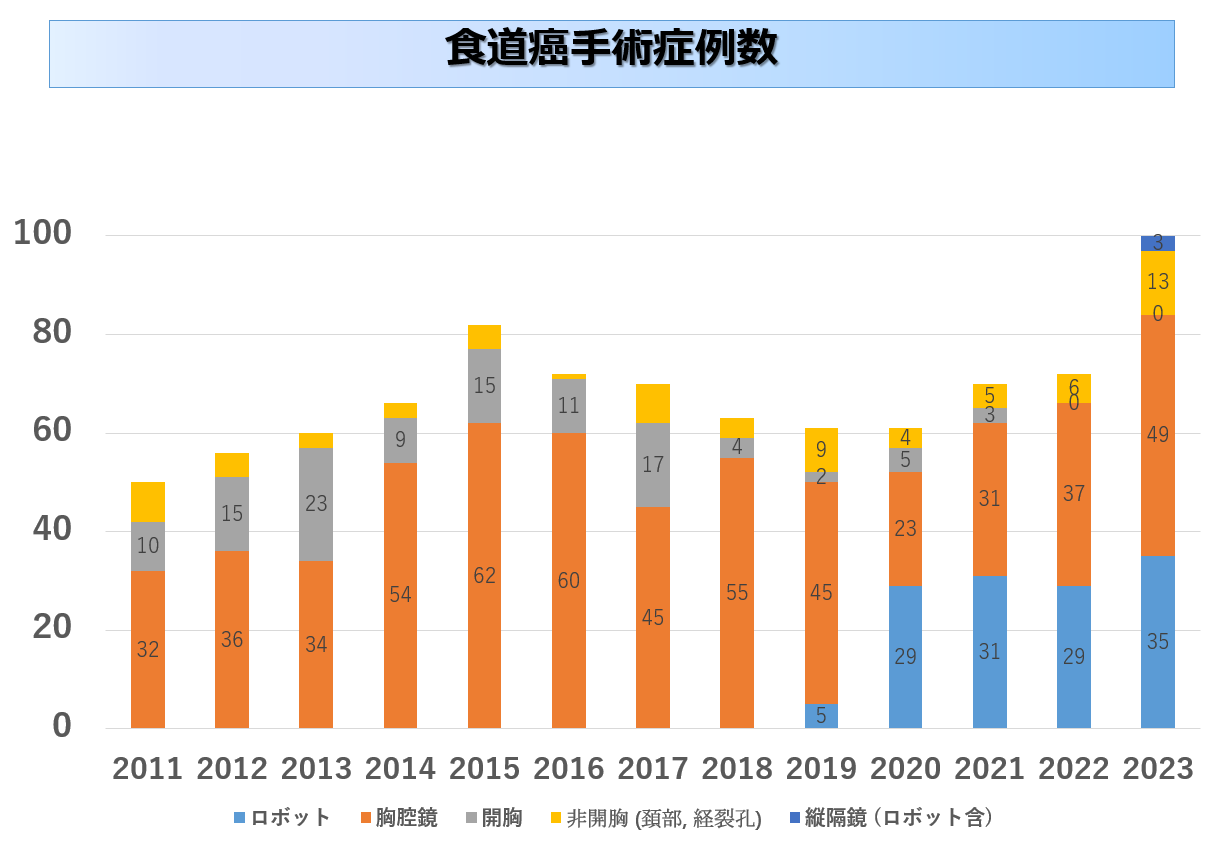

| ロボット | 胸腔鏡 | 開胸 | 非開胸(頚部、経裂孔) | 縦隔鏡(ロボット含) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2011 | 0 | 32 | 10 | 8 | - |

| 2012 | 0 | 36 | 15 | 5 | - |

| 2013 | 0 | 34 | 23 | 3 | - |

| 2014 | 0 | 54 | 9 | 3 | - |

| 2015 | 0 | 62 | 15 | 5 | - |

| 2016 | 0 | 60 | 11 | 1 | - |

| 2017 | 0 | 45 | 17 | 8 | - |

| 2018 | 0 | 55 | 4 | 4 | - |

| 2019 | 5 | 45 | 2 | 9 | - |

| 2020 | 29 | 23 | 5 | 4 | - |

| 2021 | 31 | 31 | 3 | 5 | - |

| 2022 | 29 | 37 | 0 | 6 | - |

| 2023 | 35 | 49 | 0 | 13 | 3 |

当院では食道がんに対して、頸部・胸部・腹部の3領域に及ぶリンパ節郭清を行ない、食道を切除する方法を標準手術としています。

リンパ節郭清範囲や消化管再建術については、がんの進行度や患者の術前リスクに応して個別化を行っております。

また、当院では、呼吸機能に問題がある方や多くの既往症を有しリスクが高く他院では手術困難である方、80歳以上のご高齢の方に対しても積極的に手術を行っており、症例によっては2期分割手術などの、よりからだに優しい手術を行っています。

また、手術の成績が向上した際に、その次に重要となるのは患者さんの長期のQOLとなります。

食道癌になっても、「手術で治る」時代から「手術で治って、さらに良く生きる」時代へと変化してきています。

当科では患者さんに手術治療をお薦めするときには、術後のQOLを重視する目的から、傷の小さな鏡視下手術を第一選択としており、また術後QOLを重視する目的で再建法にも工夫を加えて、食道癌が治った後もできるだけよい生活を過ごしていただけるよう努力しています。

2020年2月より、手術支援ロボット(ダヴィンチ)を用いた胸腔鏡下手術も新たな治療法として保険収載されました。

手術方法は大きく2つの手術方法があります。 鏡視下手術(胸腔鏡下手術もしくは手術支援ロボット:ダヴィンチを用いた手術)と、開胸/開腹手術です。

従来、食道がんに対する手術は、大きく胸を開いて癌を切除(開胸手術)し、大きくお腹を開けて胃を用いて再建する手術(開腹手術)が行われてきました。

現在は内視鏡下手術(胸腔鏡下食道切除術・腹腔鏡下再建術)を中心に手術を行なっております。

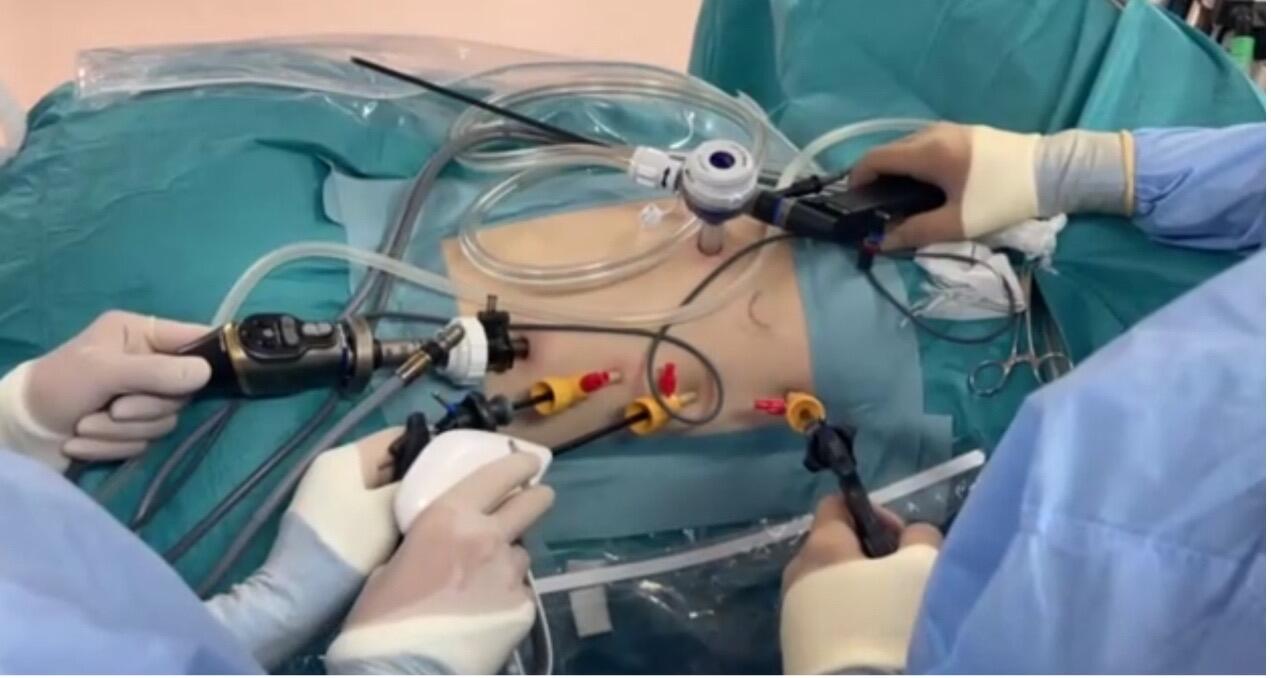

当院では、手術器具を入れる5mm-1cm程度のポート(手術器具を入れる筒)を、合計5個用いて手術を行なっています。

従来の大きく胸を切って開ける手術と比べて傷が小さく、痛みも少ない手術が可能となっています。

カメラ(内視鏡)によってより拡大されてより鮮細にわかりやすくなった画像を基に、確実に食道と病巣を切除することができるようになりました。

術者は、自然な奥行き感が得られる三次元による立体的で正確な画像を見ながら手術ができ、手ブレ防止機能や術者の思い通りに自由に曲がる多関節鉗子を用いて胸腔内で複雑で細やかな手術手技を可能にします。

2018年に食道癌に対するロボット支援下手術が保険収載され、年間100例以上が行われるようになってきております。

当院でもロボット支援下食道切除を導入し、胸腔鏡手術に熟練した術者により、3-4件/月のペースでロボット手術を行っております。

また、当院では、お腹を大きく開けずにポートだけで手術を行う、腹腔鏡下消化管再建術を行っています。

使用するポートの直径は、5個のうち1個が約1cm、残り4個が5mmと非常に小さいものです。

さらに、みぞおちの周囲を約4-5cm切開し、食道の代わりとなる再建臓器を作成いたします。

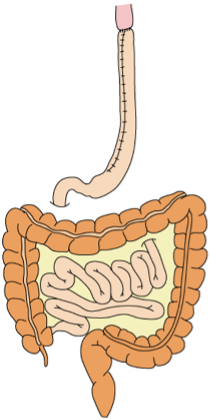

食道切除後の再建には胃を用いた胃挙上再建という術式が標準です。

胃を食道のように細く管状に作り替えて、胃が胸の中に位置するようになります。

血流が豊富であり、簡便性、確実性の観点から選択されることが多い術式です。

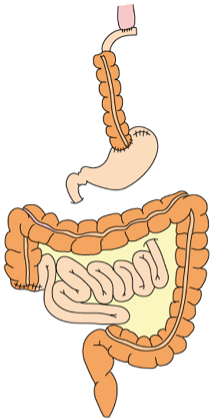

また、胃癌等で胃が再建に使用できない場合には大腸や小腸を用いて食道を再建します。

胃挙上再建では、本来食道と胃の間にあった逆流防止機構である「噴門」が手術で切除されていますから、この挙上胃内の液体は、何かの拍子にさらにのどまで逆流することがあります。

寝ている間にこれが起こると、時によってのどがうまくこれを処理できず、逆流液の一部が気管の中に落ち込んでしまう可能性があります。

食道がん術後の方を長く悩ませる問題に、この逆流による肺炎があります。 特に術後長い時間が経ち、患者さんがご高齢になると、普通の方でも年齢とともにむせやすくなるわけですから、危険が増してきます。

上記のような胃挙上再建術の欠点を補うため、術後QOLを重視する目的で積極的に機能温存手術に取り組んでおります。

前述したとおり、本来、胃癌や胃切除後で胃が使用できない場合に結腸を使用しておりましたが、胃が使用できる場合でも貯留能温存や逆流防止の観点から機能温存として、胃温存回結腸再建術に積極的に取り組んでおります。

利点としては、胃を温存するため、胃の貯留能が温存され、また逆流防止にもつながります。

さらに縫合不全のリスクも減らすことができます。

一方で、手間がかかり、手術侵襲がやや大きくなり手術時間が延長する、術後下痢を起こしやすいといった欠点もあります。

胃挙上再建

回結腸挙上再建

食道がんの手術のあとには、合併症として肺炎や縫合不全、反回神経麻痺(声帯麻痺)等が起こりえます。

わが国のNational Clinical Databaseの統計では食道がん術後30日以内の死亡率は1.1%、周術期死亡率は3.1%です。

(Ohkura Y, et al. J Surg Oncol. 2019)

全合併症も42.6%と、消化器外科領域の中でもまだまだリスクの高い手術であります。

前述のように食道がん手術はまだまだリスクの高い手術のひとつです。

そのため、当院では食道がん患者に対し、多職種による周術期管理チームを結成し、術後合併症の軽減に努めています。

外来を受診されると、禁酒・禁煙の指導、歯科医師による口腔内チェックおよび口腔ケア、耳鼻科医による嚥下機能・声帯運動評価を行います。

手術決定後には、理学療法士によるリハビリ指導、薬剤師による持参薬の確認、栄養師による栄養状態チェックや体組成(骨格筋量や脂肪量等)チェック等を行ないます。

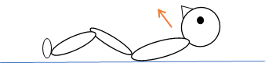

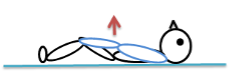

手術の前から積極的にリハビリを開始することにより、食道癌術後に発生しやすい合併症のひとつである誤嚥性肺炎の軽減につながっております。

食道癌では、もともとタバコはリスクのひとつであり、タバコを吸っているため呼吸機能が低下している方が多くいます。

手術を中心とした食道癌治療を行なう上で、術後の合併症を減らしたり、その後の治療を進めていくのに呼吸機能が極めて重要となってきます。

そのため、治療を行なう前から呼吸器を中心としたリハビリテーションが非常に大切です。

実際に、リハビリテーションを行なうことで、術後の誤嚥性肺炎が減少していると、当院でもまた、多くの施設でも報告されております。

※当院では以下のようなリハビリテーションを実施しております。

①レジスタンストレーニング:上下肢 各10-20回

②有酸素運動:身体活動量計(ライフコーダ)を装着し3METS以上20-30分