食道がん治療センター

このページを印刷

このページを印刷

食道がんの検査には以下の種類があります。

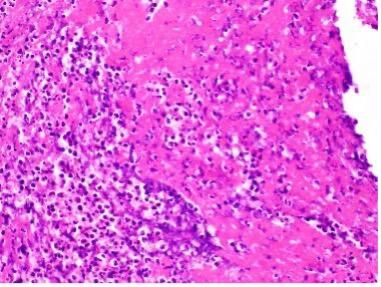

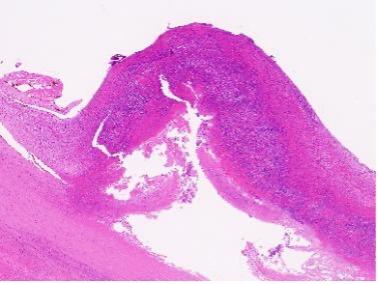

口や鼻から内視鏡を挿入し、食道の内腔を直接観察し、粘膜の色や凹凸などを確認します。

異常な部分があれば組織を採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を確認して、確定します。(病理組織検査)

また、がんの位置や広がり、数、深さを確認することができます。

特殊な色素や特殊な波長の光を用いて詳細に観察し、診断を補助することがあります。

超音波装置のついた内視鏡を用いて、食道壁の層構造や食道壁外の構造を観察します。

これにより、食道癌がどの程度深く広がっているか、周囲の臓器への浸潤の有無、周囲のリンパ節腫脹の有無などが分かります。

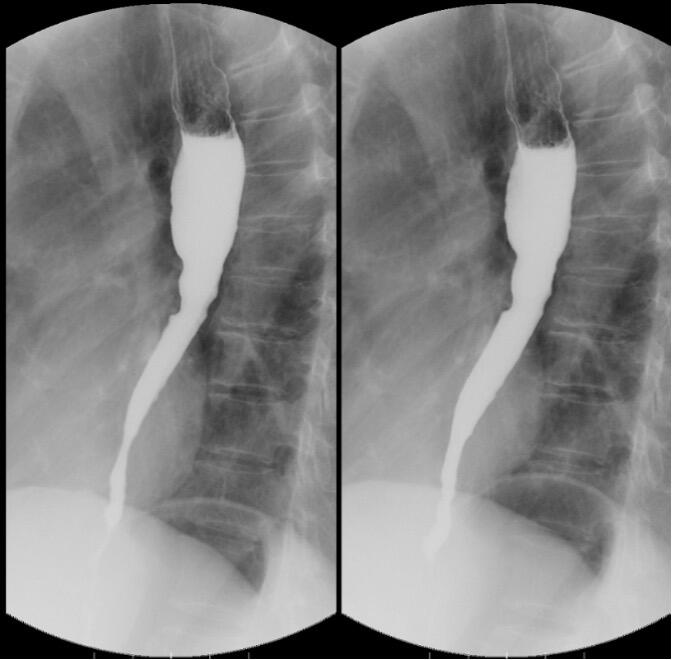

バリウムやガストログラフィンを飲んで、食道を通過するところをX線で撮影します。

がんの部位や大きさ、狭窄の程度などがわかります。

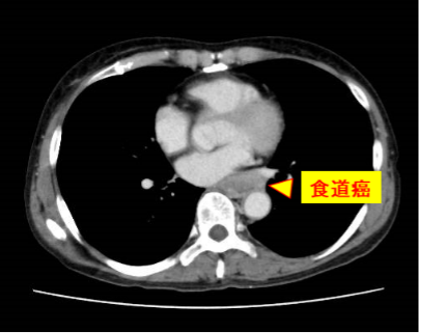

X線を使って身体の断面を撮影する検査です。

周囲の臓器への浸潤の程度や、リンパ節・肝臓・肺などへの転移の有無を確認します。

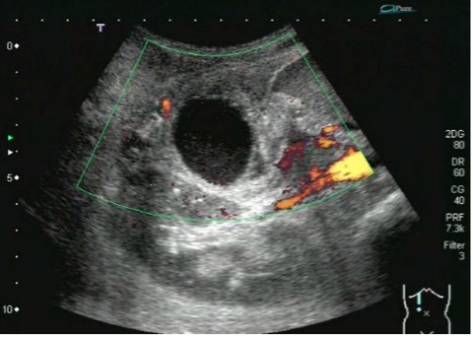

体表面から頸部や腹腔内を超音波で観察します。

頸部では頸部リンパ節転移の有無、腹部では肝転移や腹部リンパ節転移の有無を確認します。

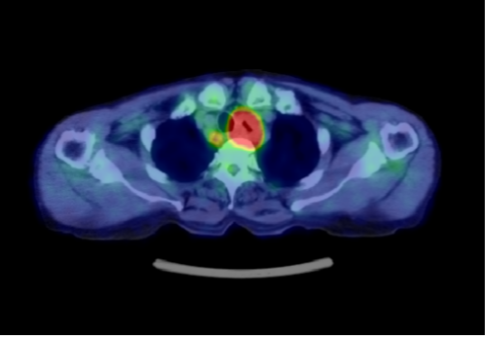

「陽電子放射断層撮影」のことで、Positron Emission Tomographyを略してPET検査と呼びます。

がん細胞は正常細胞に比べてより多くのブドウ糖を取り込むという性質を利用し、ブドウ糖に似た構造の検査薬を投与することで、がん細胞に目印をつけて撮影します。

これによりがんの早期発見や、転移・再発の診断の手助けになります。

がんによって産生された特徴的な物質(たんぱく質や酵素など)を腫瘍マーカーと呼びます。

血液中に放出されたものは血液検査で調べることができます。

異常値を示す場合はがんが存在する可能性があることを示しますが、あくまで目安となる検査であり、他の検査と総合的に判断することが重要です。

食道がんには主に扁平上皮癌と腺癌の2種類があります。

食道の上皮は扁平上皮で構成されており、わが国では扁平上皮癌の割合が約90%と圧倒的に多くなっています。

一方、逆流性食道炎やそれに伴うバレット食道という食道粘膜の組織学的変化(円柱上皮)があると腺癌の原因となり、その割合は全体の約4%ですが、近年増加傾向となっています。

がんの進行度は、病期(ステージ)で分類します。 食道がんの病期は、

の組み合わせによって決まります。

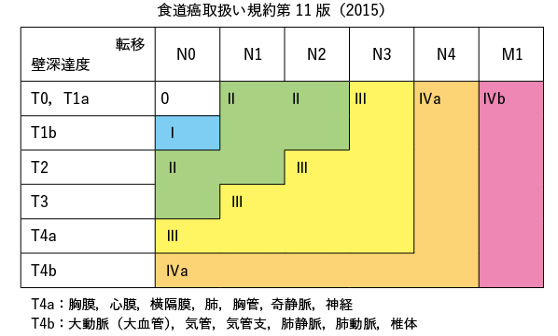

病期分類には、日本の分類(日本食道学会による分類)と国際的な分類(UICC)の2種類があり、以下は日本の分類となります。

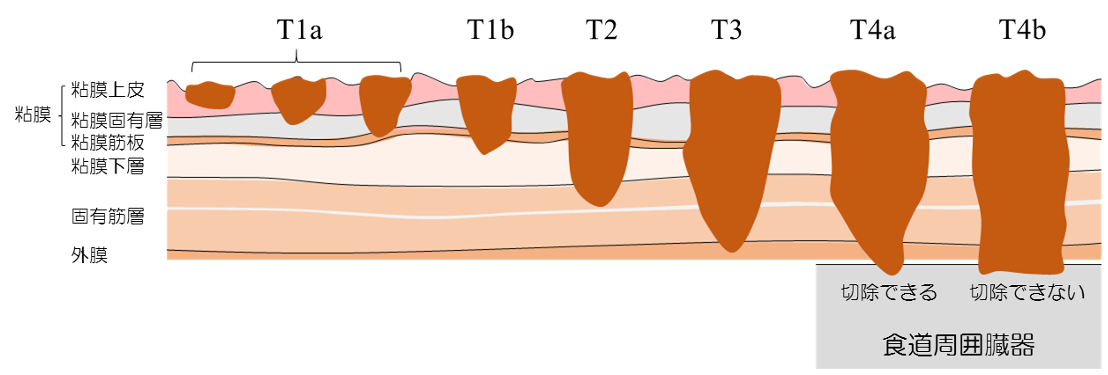

| T0 | 原発巣としてのがんを認めない |

| T1a | がんが粘膜内にとどまる病変 |

| T1b | がんが粘膜下層にとどまる病変 |

| T2 | がんが固有筋層にとどまる病変 |

| T3 | がんが食道外膜に浸潤している病変 |

| T4a | がんが食道周囲臓器に浸潤しているが、切除できる病変 (胸膜、心膜、横隔膜、肺、胸管など) |

| T4b | がんが食道周囲臓器に浸潤しており、切除できない病変 (大動脈、気管、気管支、肺静脈など) |

※図 食道がんの壁深達度 日本食道学会「臨床・病理 食道癌取り扱い規約(第11版)」より改編

| N0 | リンパ節転移を認めない |

| N1 | 第1群リンパ節のみに転移を認める |

| N2 | 第2群リンパ節まで転移を認める |

| N3 | 第3群リンパ節まで転移を認める |

| N4 | 第3群リンパ節より遠位のリンパ節に転移を認める |

※リンパ節群分類:原発巣の占拠部位別に所属リンパ節を転移頻度によって分類したもの

※表 食道がんの病期(Stage)分類 日本食道学会「臨床・病理 食道癌取り扱い規約(第11版)」より

| M0 | 遠隔臓器に転移を認めない |

| M1 | 遠隔臓器に転移を認める |