呼吸器センター内科

このページを印刷

このページを印刷

図1:気管支鏡検査

気管支鏡検査は、ファイバースコープを用いて肺の組織を生検したり、気管支肺胞洗浄といって生理食塩水を肺の一部に注入し、これを回収して分析することで肺内に何が起こっているのか推定したりできる検査です(図1)。肺がんなどを疑って組織を生検したり、肺感染症を疑った場合に生理食塩水を病変に注入しこれを回収して培養検査を行って原因微生物を同定したりすることができます。

鎮静剤を使用してうとうと眠っていただいている間に行いますので苦痛を伴うことはありません。スコープは口元から喉を通って肺内に挿入します。肺の奥にいけばいくほど気管支は細くなりますので、目標とする病変を多くの場合直視することはできません。そこで超音波装置やレントゲン装置を駆使し、病変を描出し生検を行います。超音波装置を利用し、気管支の周囲に腫れているリンパ節を同定し針を刺すこともできます。

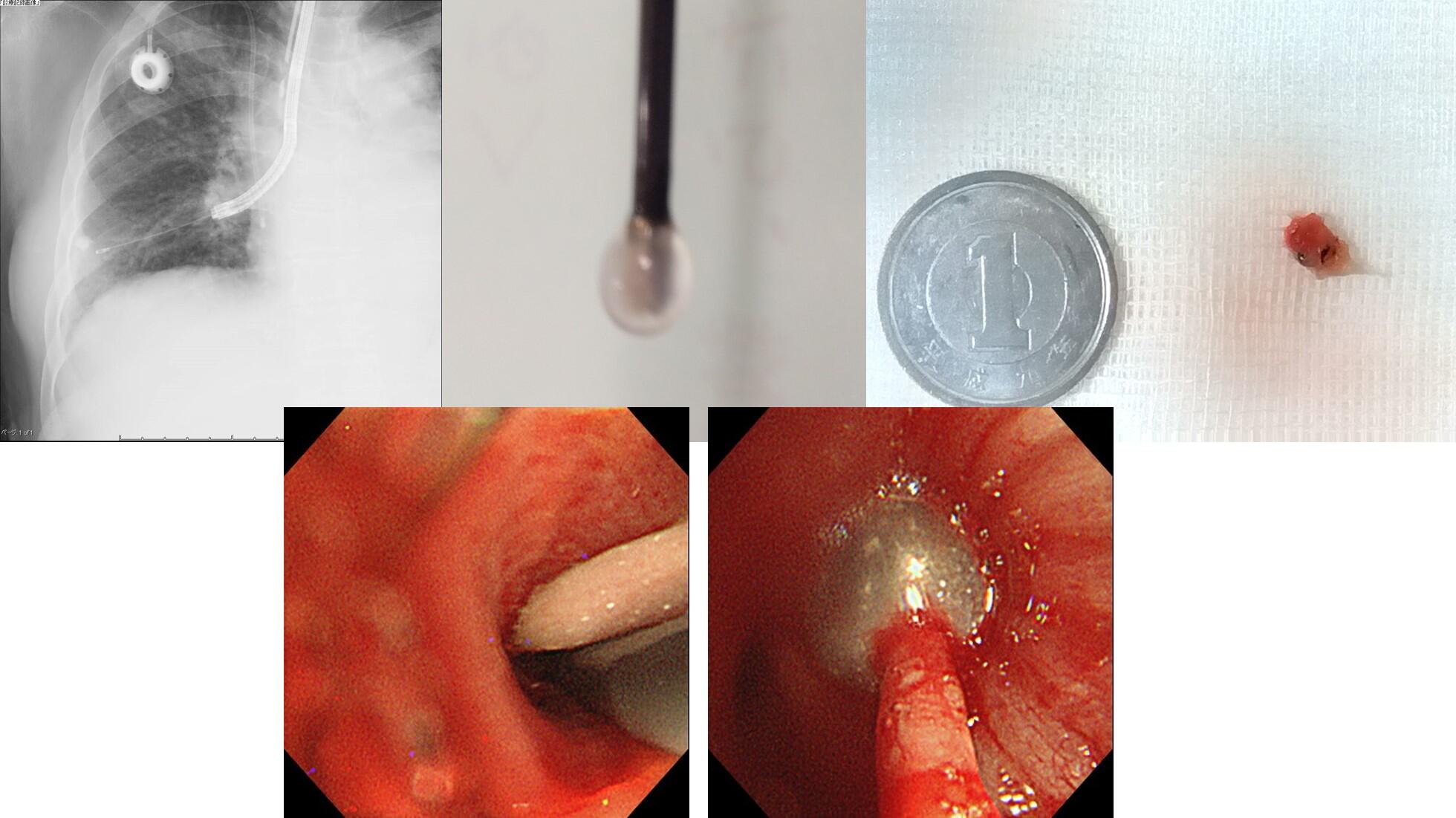

クライオ生検は近年導入された生検技術です(図2)。直視できない肺の末梢(胸膜に近い部位)から8mm大程度の組織を採取できます。ディバイスを肺の目標部位まで挿入して、-60℃に凍結したのちに組織を採取します。主に間質性肺疾患の生検に用います。生検のためのディバイスと一緒にバルーンが膨らむようにカテーテルを入れておき、生検後の出血に備えます。

気管支鏡検査は年間380件ほど実施、クライオ生検は年間60件ほど実施しています。

図2:クライオ生検