認知症科

このページを印刷

このページを印刷

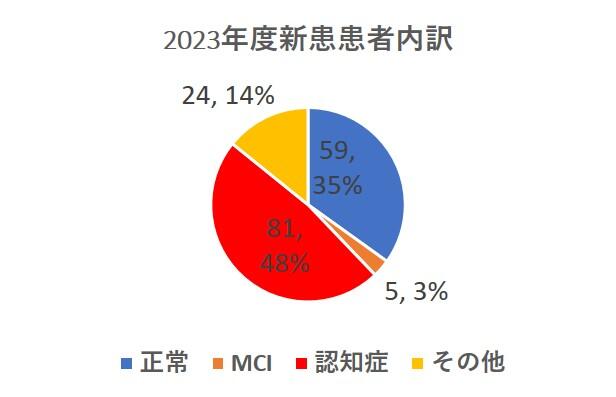

2023年度には169名の新規患者が来院した。そのうち、正常と診断された者は59例(35%)であり、軽度認知機能障害(MCI)の患者は5例(3%)だった。診断された認知症の患者数は81人であり、全体の約47.9%を占めていた。

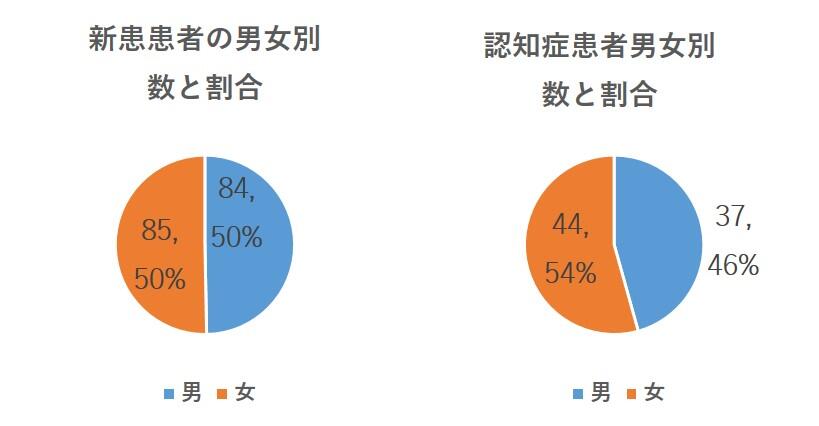

| 新患合計 | 169人(男性84人、女性85人) |

平均年齢73.8歳 |

|---|---|---|

| 認知症患者数 | 81人(男性37人、女性44人) |

平均年齢77.9歳 |

Table. 1 新患患者数と認知症患者数の男女別の内訳と平均年齢

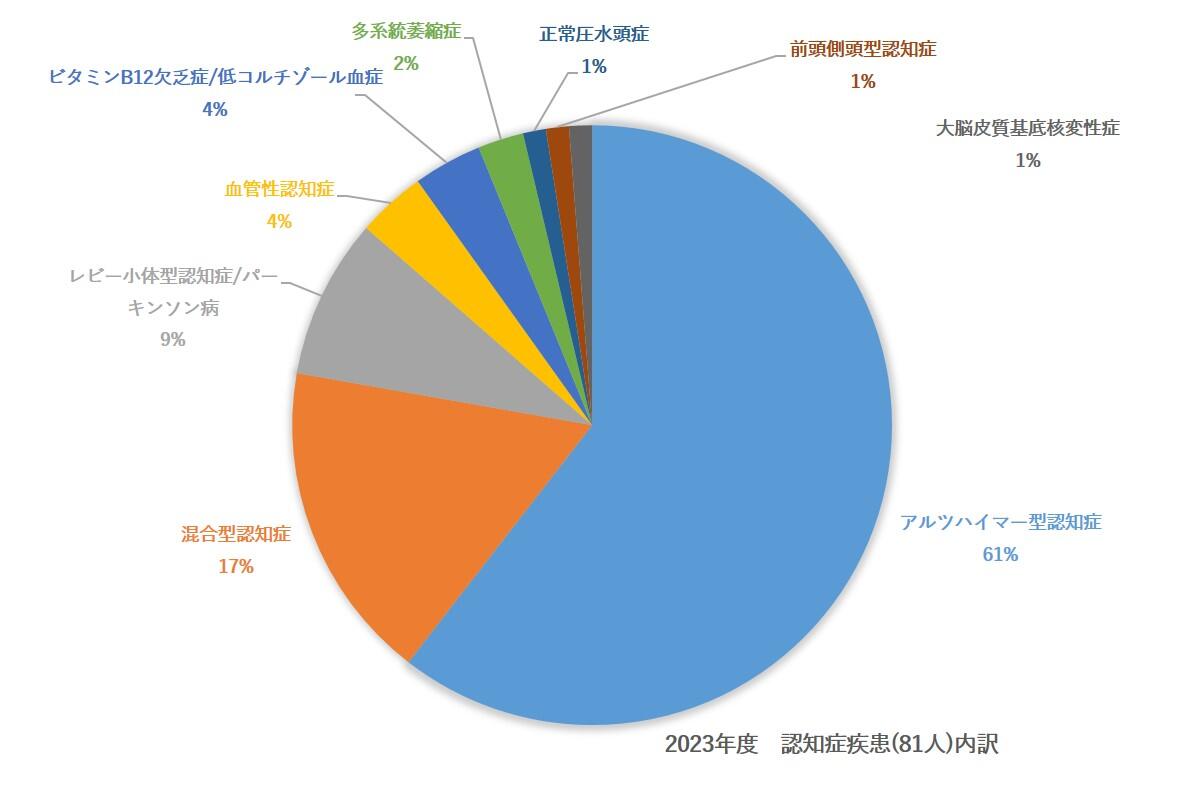

認知症の診断基準は米国National Institute on Aging and Alzheimer's Association (NIA-AA)に従って行われた。生活状況はDementia Assessment Scale for Community-based Integrated Care System (DASC-8)もしくはClinical Dementia Rating (CDR)で評価した。認知症の目安となる機能障害は、高次脳機能検査によって見当識障害/遅延再生障害、視空間認知障害、実行機能障害などが2つ以上ある場合とし、明らかな日常生活障害がある場合に認知症の診断とした。Mild Cognitive Impairment (MCI)はWechsler Memory Scale Revised (WMS-R)を施行し、同年齢と比してLogical memory-IIが -1.0SD以下を呈するものとしDASC-8、CDR、MoCA-Jを参考にした。75歳以上のMCIは、DSAC-8とCDRを参考にした。アルツハイマー認知症の診断基準には主に米国NIA-AAの基準を使用した。変性疾患による認知症や血管性認知症は、大脳萎縮や血管障害の有無は大脳MRIで確認し、脳血流SPECT(Single-Photon Emission Computed Tomography)の血流低下のパターン、もしくはMIBG(metaiodobenzylguanidine)心筋シンチのH/M(Heart-to-Mediastinum)比2.2以下を診断の根拠とした。Table.2に2023年度に受診された新患患者で認知症と診断された方の診断の内訳を示す。

|

診断 |

患者数 |

割合 |

|---|---|---|

|

正常 |

59 |

35% |

|

アルツハイマー型認知症 |

49 |

29% |

|

混合型認知症 |

14 |

8% |

|

レビー小体型認知症/パーキンソン病 |

7 |

4% |

|

MCI |

5 |

3% |

|

うつ病 |

5 |

3% |

|

中断 |

4 |

2% |

|

血管性認知症 |

3 |

2% |

|

ビタミンB12欠乏症/低コルチゾール血症 |

3 |

2% |

|

発達障害 |

3 |

2% |

|

多系統萎縮症 |

2 |

1% |

|

正常圧水頭症 |

1 |

1% |

|

前頭側頭型認知症 |

1 |

1% |

|

大脳皮質基底核変性症 |

1 |

1% |

|

双極性障害 |

1 |

1% |

|

妄想性障害 |

1 |

1% |

|

統合失調症 |

1 |

1% |

|

パニック症候群 |

1 |

1% |

|

自閉症スペクトラム障害 |

1 |

1% |

|

先天梅毒 |

1 |

1% |

|

脳梗塞 |

1 |

1% |

|

内頚動脈肥厚 |

1 |

1% |

|

ジストニア |

1 |

1% |

|

側頭葉てんかん |

1 |

1% |

|

適応障害 |

1 |

1% |

|

アミロイドアンギオパチー |

1 |

1% |

Table.2 認知症患者の疾患別内訳

アルツハイマー型が49人であり、認知症総数の60.5%を占めていた。血管性認知症は3例(4.0%)、レビー小体病(DLB)は7例(8.6%)、前頭側頭型認知症は1例(1.3%)、臨床診断で嗜銀顆粒性認知症に該当するものはいなかった。内科疾患に伴う認知症は3例あり、甲状腺機能低下症とビタミンB1欠乏症は該当者がなく、ビタミンB12欠乏症が2例、低コルチゾール血症が1例であった。葉酸欠乏症、肝性脳症は見られなかった。精神疾患では、うつ病が5例、発達障害が3例、双極性障害、統合失調症、パニック症候群、自閉症スペクトラム障害、妄想性障害がそれぞれ1例であり、抗精神病薬の内服のために薬剤性認知症が除外できなかった。妄想性障害は、アルツハイマー型認知症との鑑別が困難とされるが高次脳機能検査と脳血流SPECTにより鑑別した。

認知症と診断された患者の中には、正常圧水頭症の1例、側頭葉てんかん1例が含まれた。これらの症例は内科疾患に伴う認知症3例と合わせ、4例(総認知症患者5.0%)がtreatable dementia(治療可能な認知症)であり早期の適切な診断と治療が重要とされた。

混合型認知症と診断された14例の平均年齢は81.9歳と総認知症患者平均年齢77.9歳よりも高齢であった。80歳以上では複数の混合病理を呈する認知症を発症する傾向が高まるとされ、それを裏付けるものだった。内訳はAD(アルツハイマー型認知症)+VaD(血管性認知症)が5例、AD+DLB(レビー小体病型認知症)が4例、AD+正常圧水頭症(iNPH) が1例、AD+DLB+iNPHが2例、AD+VaD+DLBが1例、VaD+iNPHが1例であり、その組み合わせは多岐に渡った。これらは、主体となる病態が何なのかによって治療内容や介護ケア内容を変えてゆく必要があった。

第66回日本老年医学会学術集会にて優秀演題賞を受賞しました。

詳しくはこちらをご覧ください。