リハビリテーション科

このページを印刷

このページを印刷

リハビリテーション医療は、疾患治癒を目指す他科の診療とはやや異なり、もとの生活を取り戻すことに主眼を置いています。疾患により、歩行ができなくなる、口からものが食べられなくなる、うまく話すことができなくなった時に、生活を送るにはどのように工夫していくのがよいか、こういった生活そのものに必要な身体機能が損なわれた時に、どうやって支援していくかという問題を取り扱います。

ヒトの尊厳を取り戻すためには医療技術のみならず、社会資源や家庭環境の調整を行いつつ、その人らしい生活を新たに構築することを考えます。この目的を達成するために、看護師、リハビリテーション療法士、ソーシャルワーカー、管理栄養士、医師がチームになって考え、そして、地域のケアマネージャーさんや地域包括支援センターの皆さんへ引き継いで、一人の患者さんを支えていく診療です。

脳血管障害(脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血など)、

脊髄炎、外傷性脊髄損傷、ギラン・バレー症候群、視神経脊髄炎、多発性硬化症、脳炎、髄膜炎などの神経内科疾患

硬膜下出血、脳挫傷などの脳外科疾患

大腿骨頸部骨折、人工膝関節置換術後など

担当医はリハビリテーション科専門医・指導医であると同時に、神経内科専門医かつ総合内科専門医でもあり、脳卒中の再発予防、脳卒中初期対応、内科救急、神経内科救急疾患にも対応可能です。特に、急性期病院での診療直後からでも受け入れることが可能です。脳血管障害によりリハビリテーションを受ける患者さんは入院が長くなります。その長期に亘る入院期間の内科管理、脳卒中再発予防管理に専門医としての対応ができます。疾患の治療という面よりも、今後の生活をどのように行っていくかを医学的に考えていきます。

神経症候学に基づいて、患者さんの呈する症状を評価します。歩行に不自由しているのは、力が入らないだけか、感覚障害の影響はないか、経口摂取が困難なのは、喉の動きのどこに問題があるのか、会話が困るのは表出がうまくいかないからか、言語理解が伴わないからか、などを具体的に確かめます。その評価に基づいて、実生活を送る上でどのように対処していくのがよいかについて、多職種と協議して適切な生活指導、環境調整を考えます。そして、患者さん及び家族へ情報提供しつつ、話し合いを重ねて適切な退院後の生活指導を行う診療を心がけています。

分院敷地は広く、春には桜のきれいな庭になります。患者さんの在宅復帰において外出しての社会行動の獲得は大変重要なこととされています。訓練によって運動機能が改善したにもかかわらず、退院後に悪化する原因の一つに外出をしなくなることが挙げられており、外出訓練は将来に亘っての回復を維持するための重要なプロセスと捉えています。分院の広い庭での屋外歩行訓練は入院中に屋内歩行が獲得できた患者さんにとってはさらなる回復への重要な過程の一つです。

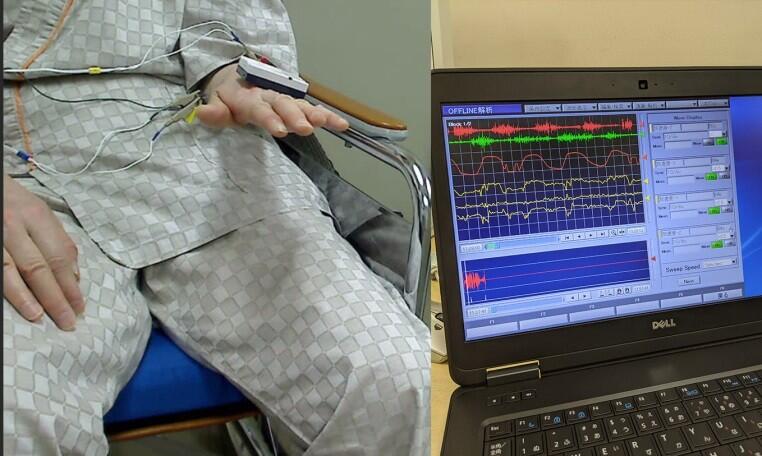

患者さんの症状の中でも、例えば注意機能といった認知機能は主観的評価で済ませがちです。このために生じる改善具合が不透明といった問題を少しでも客観化する評価を工夫しています。例えば心理課題のソフトウェアを利用して、正答率や反応時間といった指標を用いることも一つの工夫です。また、不随意運動に対しては表面筋電図を使って患者さんへのフィードバックを示すなど、リハの訓練効果を客観化することも行っています。

表面筋電図による不随意運動の評価

まだ若年でありながら、障害を負い、これまでの社会活動に制約を生じた患者さんの社会復帰支援に力を入れています。若年の患者さんは復職を目指す人がほとんどです。そして、たとえ病前とは異なった形でも社会活動参加を期待される患者さんは数多くいます。回復期リハビリテーションは入院が長期に亘るため、こういった問題の解決において医療的な面からアプローチすることも可能です。まず、職場までの移動手段の確保、さらに職場の方や産業医への連絡を行っています。退院後に復職を検討できるように支援事業所とのカンファレンスを重ねて復職の可能性を探ります。復職にしばしば問題となる脳卒中後の自動車運転の再開は道路交通法の下で制限が生じます。その中で、当院ではSDSA 脳卒中ドライバーのスクリーニング評価 日本版(Stroke Drivers’ Screening Assessment Japanese Version)などを用いて、運転再開評価を行っています。

脳血管疾患にしばしば合併する嚥下障害。経口摂取は人生の楽しみの一つでもあります。経口摂取獲得を多職種で力を合わせて検討します。経管栄養で入院された患者さんの8~9割が経鼻経管を抜去し経口摂取獲得しています。気管切開術後の患者さんも看護師、療法士とともに訓練に励まれ、気管切開孔を閉鎖し、言葉を取り戻し、同時に経口摂取獲得を目指します。